タングドラムの楽譜を作っている中野 心乃華(なかの このは)です。

2023年3月にタングドラムが紹介されたイベントがあったのを、ご存知ですか?

ご存知ない方が多いかもしれませんね。

そこで、この記事では

- 「2023年3月タングドラムが紹介されたイベントって、どんなだったの? 」

という方のために

- 「心身を整える音楽療法の可能性」というイベントについて

など紹介します。

※なお、本ページはプロモーションが含まれています。

※Please note that this page contains promotions.

「心身を整える音楽療法の可能性〜音楽療法体験・楽器のご紹介〜

日本音楽療法学会認定音楽療法士・大野綾音氏が代表を務める「結びの音プロジェクト」と

楽器の製造や販売をしている

株式会社キョーリツコーポレーションとのコラボイベントとして、

「心身を整える音楽療法の可能性〜音楽療法体験・楽器のご紹介〜」

というイベントが会場+オンラインで開催されました。

日時:2023年3月18日(土)10時〜17時(2部制)

対象:音楽療法士や音楽療法に興味がある方

場所:東京 押上びりーぶスタジオ(押上駅徒歩10分)

【 内容 】 ※2部制

1部: 開場 10:00~ 開始 10:30~ 一般向け 音楽療法体験会

2部: 開場 12:45~ 開始 13:00~ 音楽療法士等支援者向け 楽器紹介・試奏会・座談会

・ 音楽療法・楽器体験会

・ 音楽療法で使う楽器ワークショップ・座談会

・ MEINL Sonic Energy および NUVO のブランド&楽器紹介

・ MEINL Sonic Energy ブランドマネージャーによる、楽器を使ったストレスケアのレクチャー

・ ご紹介する楽器の体験&販売会

第1部 一般向け 音楽療法体験会

第1部 大野 綾音 先生により紹介された楽器

講師:大野 綾音 先生(音楽療法士)

この投稿をInstagramで見る

日本音楽療法学会認定音楽療法士でありフルート奏者。

音楽療法は児童施設や、緩和ケア・回復リハ病棟を中心に

年間300件以上のセッションを行っている。

フルートを12歳からはじめ、居石ひとみ、高野成之の各氏に師事。

これまでコンサートのほか、松本城や病院ラウンジ、

福祉施設、神社、小学校、幼稚園など、様々な場所で演奏を行う。

2019年ライブ配信をスタートし、ほぼ毎日2時間の演奏配信を行う。

現在フォロワー数1万8千人。

2021年クラファンでの支援を受けオリジナル曲とクラシックを収録した

ファーストアルバム「ねがいごと」をリリース。

音楽療法を主軸に置きながら、演奏活動やリトミック、ライブ配信など

“音楽で人を幸せに”をモットーに様々な角度から音楽活動を行っている。

引用元:大野綾音オフィシャルサイトより

トーンチャイム

ハンドベルに似ているかもしれません。1音ずつ奏でる楽器です。

会場の参加者に楽器が配布され、

大野 綾音先生のピアノ演奏に合わせて合奏するなど、

トーンチャイムを使った音楽療法を体験することができました。

▼トーンチャイムは、こんな感じの音色です♪

トーンチャイムは、

言葉が先天的に、または後天的に出づらいお子様や障害のある方などにも、

音楽を通じて会話に変わるようなコミュニケーションを取れることもあるので

おすすめの楽器です。

サウンドブロック

サウンドブロックは、

「即時反応」という、

指揮者の反応を見て楽器を鳴らす練習に適している楽器です。

▼サウンドブロックは、こんな感じの音色です♪

例えば、先生のピアノ演奏に合わせて、

自由にサウンドブロックを鳴らす時間を過ごすことで、

人がこう鳴らすなら自分はこう鳴らすという風に演奏を楽しむことが出来ます。

ストレスケアとしての音楽療法の提案

私たち人間は、自律神経が乱れると不調が現れやすくなります。

自律神経とは、

内臓や血管など生命を維持するために必要な機能をコントロールしているもので、

交感神経と副交感神経の2つがあります。

私たちが唯一コントロールできる呼吸に注目して、

呼吸法で自律神経を整えてみませんか?という提案がありました。

私たちがふだん無意識にしている呼吸は「胸式呼吸」で、浅く短くなりがちです。

胸式呼吸では交感神経を刺激し、

交感神経が優位に働くことで、緊張感が高まり活動的になります。

逆に、ゆっくり深い「腹式呼吸」をすると副交感神経が優位に働き、

心身をリラックスさせることができます。

ゆったりと「腹式呼吸」を行うことで、

意識的に副交感神経を優位に働かせてみようという試みです。

やり方としては、

- ゆっくりお腹を膨らませるイメージで、4秒ほどかけて鼻から息を吸い込みます。

- 8秒以上かけて口から息を吐き、お腹をへこませながら楽器を鳴らす。

- 1と2を繰り返す

寝る前の時間などに、

息を吸うよりも息を吐く時間が長くなるように呼吸をすることで

安眠にもつながるとのことでした。

当日は、大野 綾音先生のピアノ演奏に合わせて

ゆったりとした呼吸を行いましたが、

家で行う場合は、アンビエント音楽を流しながら行うと良いのでは

との提案をしてくださいました。

第1部 Kenji Azuma 先生により紹介された楽器

講師:Kenji Azuma 先生

2017年よりアンビエントを中心とした音楽活動開始。

Steel tongue drum を片手にオーストラリア原住民の村を巡り、

自然界との調和の音を学ぶ。

その後、海外各地での演奏、サウンドバスワークショップ等の活動を経て、

現在はネイチャーサウンドアーティストとして

ヨガイベント、カフェやホール等で演奏している。

主な楽器はSteel tongue drum、Hand Pan 、Kalimba、

Drone Synthesizer 、Pianoなど。

雨音、波音、鳥の鳴き声などを表現し、その空間に適した癒しの音を奏でている。

引用元:Kenji Azuma先生のホームページより

ハンドパン

普段は、ヨガの先生のレッスンに生演奏する活動やヨガの音楽や

ヘッドスパの音楽などを作っておられるKenji Azuma 先生によるハンドパンの紹介です。

▼ハンドパンというのは、こんな感じの音色の楽器です♪(別の方の演奏ですが)

ハンドパンは、2000年にスイスで開発され、発展していった楽器です。

作り方としては、ハンマーで凹みをつけて作ります。

凹みが大きいところは低い音が鳴り、

凹みが小さいところは高い音が鳴ります。

とても倍音がいっぱい出る楽器です。

この楽器の特等席は演奏者。膝の上に置いた方が良い音がなります。

あまり強く叩くと凹みのバランスが変わって音程が変わってしまうので、

優しく弾くのがポイント。

結構デリケートな楽器なので、ゆるく叩けば誰でも弾ける楽器とのことです。

新しい楽器なので弾き方もどんどん変わってきていますが、

弾き方のコツは、熱いものを触った時に、

「アツっ」てやる感じで弾くと音が出やすいです。

ただ、実際に炎天下での演奏は、

本当に楽器も熱くなってしまうので注意が必要とのことでした。

タングドラム

元々は、アフリカの方が木に切れ込みを入れて作ったスリットドラムが発祥。

鉄に加工がされ、切り込みを入れて楽器を作ったものがタングドラム。

ハンドパンよりもより力を抜いて演奏しないと鳴りにくい部分のある楽器で、

手での演奏のほかにマレットでの演奏も可能です。

▼こちらは、別の方の演奏ですが。

▼小さいタングドラムは、こんな感じの音色です♪(別の方の演奏ですが)

上記のようなサイズのタングドラムでしたら、

例えば、ヨガのレッスンの最後に行う「寝転んで行うポーズ」の際に、

ヨガ講師がタングドラムを持ち、鳴らしながら歩くことも可能です。

タングドラムは、ハンドパンより扱いやすいし、

お値段もタングドラムの方がお安めなので、その点でもおすすめです。

小さいタングドラムであれば、お子様にも扱いやすいと思います。

音階によって出てくる音色が変わるので、

その面白さを味わっていただければと思います。

カリンバ

▼カリンバは、こんな感じの音色です♪

楽器の底に穴が空いています。

その穴のおかげで「ワウワウワウ」という音も楽しめます。

小さいカリンバもあります。

カリンバも弾いている人が一番特等席の楽器です。

ウェーブドラム

小さいカリンバを演奏してみて、音が聞こえにくい時は、

ウェーブドラムの上などに乗せて弾くと響きが良いです。

▼ウェーブドラムは、こんな音色です♪

波を表現したり、太鼓のように演奏することも可能な楽器です。

クリスタルボウル

Kenji Azuma 先生によるクリスタルボウルや、バードホイッスルの演奏に合わせて、

大野 綾音先生のピアノ演奏に合わせて、

会場の皆さんがタングドラムやハンドパンを自由に合奏する時間がありました。

▼クリスタルボウルは、こんな音色です♪

バードホイッスルというのは、色々な形状のものがあります。

Kenji Azuma 先生が演奏していたものとは異なりますが、

例えばこんな感じの音色のする楽器です。

▼バードホイッスル(こちらは、ナイチンゲール笛)

この演奏の後、みなさん気になる楽器を各自試奏させていただく時間があり、

その後、1部は終了となりました。

第2部:音楽療法士等支援者向け 楽器紹介

第2部 大野 綾音 先生により紹介された楽器

トーンチャイム

1音ずつ奏でる楽器です。参加者に楽器を配って、

大野 綾音 先生のピアノ演奏に合わせて合奏してみる時間がありました。

その際、音楽療法の楽譜集の2曲が紹介されました。

「誰かの音がする」「静かな森の大きな木」の2曲。

音楽療法では、「誰おと」「シズもり」と省略されて呼ばれるほど人気の曲。

この楽譜集には手法も書かれていますが、自分のクライアントさんに合うか、

どんなアプローチがいいのかは、

クライアントさんに合わせて自分で考えて行いましょう。

▼トーンチャイムで合奏すると、こんな感じに楽しめます♪

サウンドブロック

ブロックごとに鳴る音が変わるので、その辺も楽しめる楽器です。

子供達に好きなブロックを選んでもらい、鳴らすのも楽しいでしょう。

▼サウンドブロックは、こんな感じで演奏できます♪

ハンドベル デスクタイプ

ハンドベルを手に持つのが難しい子供の音楽療法には、

デスクタイプのハンドベルがおすすめです。

▼ハンドベル デスクタイプの音色は、こんな感じ♪

このようなハーモニー系の楽器をピアノの演奏に合わせて合奏するより、

音楽療法として最初に取り組むのは、打楽器がおすすめだそうです。

よさこい鳴子(なるこ)

音楽療法では、子供達に楽器を使ってもらうため、

沢山の楽器を用意するのに費用もかかるので、

費用をなるべく抑えてできる楽器として、よさこい鳴子はおすすめです。

例えば、模造紙に楽譜、色楽譜を作って前に張り出して、

それに合わせてみんなで合奏したりします。

1234と先生の拍子に合わせて鳴子を鳴らすというのもおすすめです。

▼よさこい鳴子は、こんな風に鳴らします♪

すず

YAMAHA のミュージックベルで、持ち手が白のものだと

子供にも大人にも使えるので使い勝手が良いです。

鳴子は、一方向でしか鳴らないですが、

すずは、全方向で鳴るので鳴らしやすい楽器です。

大人の方の音楽療法の場合は、

認知症の方が誤飲してしまう可能性もあるので、

鈴は1個でも無くなってしまったら、使わないようにするため、

使用する前に、全部のすずがついていることを確認してから渡しましょう。

▼YAMAHAのベルは、こんな感じの音色です♪

フルーツマラカス

子供達に大人気のフルーツ形のマラカス。

フルーツの数が多い方が、子供達の選択肢が増えるのでおすすめです。

音も良いし、音楽療法の導入として使うのにも適しています。

形が違うものを握ることで、いろいろな触感を経験することもできます。

例えば、マラカスを子供達に持たせて、先生がピアノを演奏します。

ピアノを自由に弾いて、

その後演奏を途中で止めるという即時反応を行うこともできます。

なかなか止まらない時は、「音聞いて」「止めて」と言う時もあります。

他にも、「GO STOP」というのがあります。

お子さんに指揮者をやってもらって、

指揮者役の子供が手を挙げると「GO」なので、みんなが演奏をする。

手を下ろすと「STOP」の指示なので、みんなが演奏をやめる。

というような活動は、高度な活動としてやることができます。

▼フルーツマラカスを使って、親子リトミックをすることもできます♪

カバサ

カバサは、ねじって鳴らす楽器です。

音楽療法では、感覚を刺激する楽器として使います。

感覚過敏な子供は、手をぎゅっと固く握ってしまう子供もいますが、

そういう子供にもおすすめの楽器です。

▼カバサは、こんな感じで鳴らします♪

リトミックでは、親子でカバサを一緒に鳴らす活動を入れると、

皮膚の刺激から感覚が形成されます。

感覚の刺激を味わうことのできる楽器です。

音楽療法では、「カバサをならそう」という曲があるので、

その曲を先生がピアノで演奏しながら、

子供達にカバサを演奏してもらうのも良いかもしれません。

サウンドシェイプ

丸、三角、四角、長方形などの形の太鼓です。

棒で叩いて音を出します。

三角を子供に見せて、「これなんだ?」と子供に聞くと、

「三角」「ピザ」と色々な答えが出てくるので、

子供達の想像力を広げることもできます。

ちなみに三角が一番高い音。

音の違いも聞いてみようねという感じで行うこともできます。

▼サウンドシェイプは、こんな感じに鳴らします♪

フィンガーシンバル

紐を人差し指と親指で挟むので、ちょっと鳴らしにくいかもしれません。

子供の状況に合わせて、紐をつけるなど鳴らしやすくする工夫が必要でしょう。

▼フィンガーシンバルは、こんな感じに鳴らします♪

第2部 NUVOより紹介された楽器

「お子様でも手軽に扱える楽器を…」という思いで管楽器を開発されているNOVO(ヌーボ)。

丈夫で軽くて吹きやすい、防水素材、Cピッチの採用等、

様々な工夫が凝らされたお手軽な楽器のため、

子供から大人まで、初級者から上級者まで、

様々な方にお楽しみいただける楽器を作っているメーカーです。

NUVOから紹介されたのは、「RECORDRE +」。

小学校の音楽の授業などで縦笛を演奏する機会があると思います。

この縦笛には、シリコン製のキーが付いているのが特徴です。

例えば、音楽療法で縦笛が吹けるようになりたいと希望する子供に

教える時にもこの縦笛がとても役立ちます。

リコーダーはきちんと指で穴を塞がないとふけない楽器です。

握力の弱い子供たちや発達障害の子供達などにとって、

今まで縦笛は演奏するのが難しい楽器になっていました。

発達障害のお子さんをお持ちの親御さんたちが、

ツイッターなどで広めてくださり、使う方が増えている楽器です。

小さなお子様や、認知症予防のために指を動かす練習として

大人の方にも使っていただけるようにと開発された楽器です。

カラフルな7色展開なので、お子さんの好みに合わせて選ぶことができます。

▼RECORDRE +、こんな感じに演奏できます♪

第2部 MEINL SONIC ENERGYより紹介された楽器

1951年設立された海外のシンバル・パーカッションブランドMEINL(マイネル)。

「MEINL SONIC ENERGY」は、

その中でも一般的なメディテーションや

マインドフルネスなどの領域でも使えるような楽器を

というコンセプトで楽器を展開しているシリーズです。

講師:Michael Haas 先生(心理療法士)による楽器紹介

ストレスによる不具合を体に抱えた方がクライアントに多いそうです。

ティンシャ

クライアントさんとのセッションの中で、

マイケル先生は楽器を

「音1点に集中すること」というトレーニングの一環として扱うこともあるそうです。

例えば、30秒間ティンシャの音色だけに集中し、他のことは何も考えないようにします。

▼セッションでは、こんな感じで使ったりもします。

この投稿をInstagramで見る

シンギングボウル

「MEINL SONIC ENERGY」が提供している様々な楽器は、振動を出す楽器です。

音=振動 動きがあるものです。

「MEINL SONIC ENERGY」では、体自体も楽器だと考えています。

楽器を使うことで、体も整えるというセッションも行っています。

▼セッションでは、鳴らしたシンギングボウルを腰や背中などに乗せるなどして使うそうです。

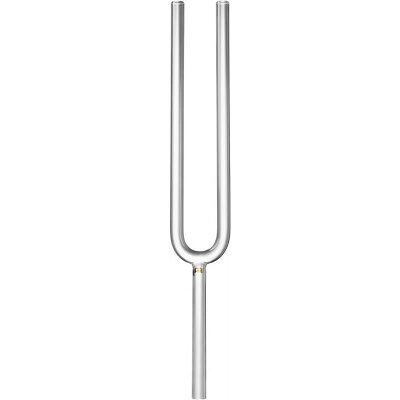

チューニングフォーク

このチューニングフォークはセラピー用に作られているので、

特別長く振動が続くように作られています。

音を出すというよりも振動に特化した楽器です。

チューニングフォークは、音叉とも呼ばれています。

たいていの音叉は短すぎてサスティンがあまり出ないですが、こちらの楽器は長く振動します。

金属製のチューニングフォーク以外に、

クリスタル・チューニングフォークなどもセッションで使用するそうです。

水晶でできています。

クリスタル・チューニングフォークも、振動が強く、長く長く振動が続きます。

エナジーチャイム

金属のチューニングフォークは音が出ないため、エナジーチャイムで音を補います。

▼エナジーチャイムは、こんな音色です♪

クリスタル・シンギングボウル

クリスタル・シンギングボウルの場合も、シンギングボウル同様、

クライアントさんのそばにを置いて、

クライアントさんの様子をみながら鳴らしてセッションを行っていきます。

▼クリスタル・シンギングボウルは、こんな音色です♪

まとめ

今回のイベントでは、講師による楽器の紹介やデモンストレーション、

そして、最後には、参加者が気になった楽器を試奏する時間などがありました。

想像していたよりも沢山の楽器が登場し、驚きました。

どの講師の方のデモンストレーションも素晴らしかったのですが、

私が特に印象に残ったのは、

Kenji Azuma 先生によるハンドパンやタングドラムの紹介の場面で、

手を使っての奏法を得意とされる先生のタングドラムの柔らかな音色が印象的でした。

私はタングドラムのマレットでの演奏が得意で、手による演奏はまだまだなので

今後も練習を続けていきたいと思います。

また、みなさん一度は通ってきたと思われる小学校の音楽の縦笛の時間。

あれで「音楽苦手!」とか「音楽難しい!」となってしまう子供たちも多いと思うので、

音楽の時間にあのリコーダーも選択肢として選べたら、

縦笛苦手な子供達にとって救世主になってくれそうだと思いました。

子供のうちに、「音楽嫌い!」ってなってしまうと、

大人になっても苦手意識ってなかなか抜けないんですよねぇ。( ; ; )

お子さんが縦笛で苦労しているという方は、

一度、NUVOの「RECORDRE +」を試してみませんか?

今回紹介した楽器が気になった方は、

それぞれの商品をチェックしてみてくださいね。

人生は一度きり。

あなたの人生がより豊かで、充実したものになりますように☆

現在発売中の著書はこちら!